Fallen Princesses (Princesses déchues) : Dina Goldstein et la fin du conte de fées

- nairiboudet

- 4 sept.

- 3 min de lecture

Pour voir toutes les photos rdv sur le site de Dina Goldstein : https://dinagoldstein.com/dina-goldsteins-fallen-princesses/

Les princesses Disney nous ont appris à croire en la beauté éternelle, au couple idéal et au “happy end” assuré.

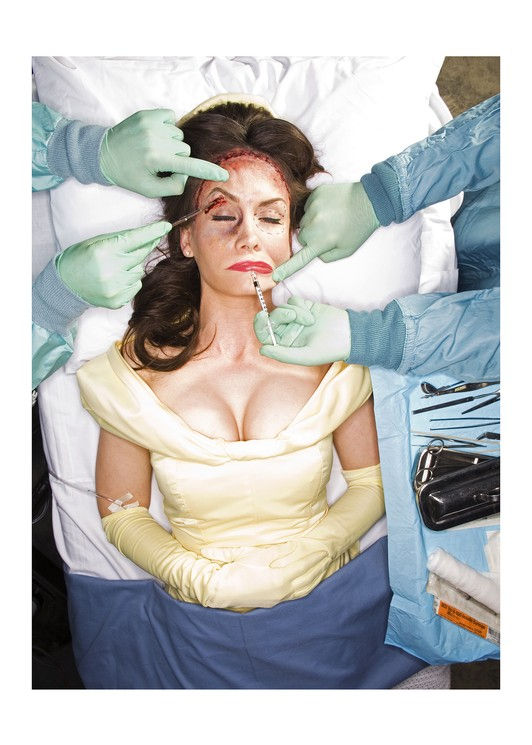

Mais que se passe-t-il quand on sort de l’écran pour entrer dans la réalité ? Dans sa série Fallen Princesses (2007), la photographe Dina Goldstein confronte ces héroïnes idéalisées à des situations bien moins féeriques : Cendrillon seule dans un bar, Blanche-Neige épuisée par la maternité, Ariel prisonnière d’un océan pollué, Jasmine au milieu d’un champ de guerre.

Ces images, à la fois drôles, cruelles et profondément parlantes, nous forcent à regarder en face le décalage perturbant entre le mythe et le réel.

Les contes comme mythes modernes

L’anthropologue Claude Lévi-Strauss (1964) expliquait que les mythes structurent la pensée des sociétés. Les princesses Disney fonctionnent ainsi comme des mythes contemporains : elles nous enseignent ce qu’est la “vraie” beauté, l’amour réussi ou la féminité accomplie.

Mais ces récits sont porteurs d’injonctions irréalistes. Comme l’a montré Pierre Bourdieu (1998) à travers le concept de violence symbolique, les normes sociales s’imposent de manière invisible, en façonnant nos désirs et nos attentes. Dina Goldstein, en détournant ces figures, met en évidence l’écart douloureux entre promesse et expérience.

Les princesses face aux réalités sociales

En montrant ses héroïnes confrontées au cancer, à l’obésité, à la solitude ou à la guerre, Goldstein fait apparaître ce que la culture populaire occulte : la vulnérabilité. Sherry Ortner (1974) avait déjà analysé la manière dont les récits symboliques relèguent les femmes à des rôles assignés – maternité, domesticité, dépendance.

Ici, Blanche-Neige n’est plus une mère idéale mais une femme débordée, Belle se retrouve défigurée par la chirurgie esthétique et Jasmine découvre la violence politique. La photographe ne ridiculise pas ces princesses : elle les humanise, en révélant que la vie n’épargne personne, même celles qu’on croyait intouchables.

Une critique visuelle et féministe

Le travail de Dina Goldstein s’inscrit dans la tradition de l’anthropologie visuelle : les images ne décrivent pas seulement le monde, elles participent à la fabrication du sens. Ici, elles opèrent comme une ethnographie visuelle de notre culture occidentale saturée de symboles.

Eva Illouz (1997) montre que la culture de masse vend des promesses de bonheur romantique tout en générant du désenchantement. C’est exactement ce que raconte Fallen Princesses : nous sommes éduqués par des contes qui promettent la félicité, mais nous grandissons dans des mondes marqués par la solitude, la maladie et l’incertitude.

Quand l’art rejoint la thérapie

Dans mon expérience de thérapeute, je rencontre souvent des personnes qui souffrent de ne pas “réussir” leur vie amoureuse ou familiale selon ces modèles dominants. Elles se sentent coupables, incomplètes, comme si elles avaient “raté leur conte de fées”.

Les images de Dina Goldstein peuvent agir comme un contre-mythe : elles rappellent que l’imperfection est humaine, que la fragilité fait partie de la vie, que nous ne pouvons que naviguer entre différents idéaux et nous confronter au réel. En ce sens, elles ouvrent une brèche thérapeutique : accepter de sortir du script idéal pour inventer un récit plus authentique, plus libre, plus riche, complexe et souvent pétri de contractions.

L’art comme déconstruction libératrice

En renversant le mythe, Dina Goldstein ne détruit pas les contes de fées : elle nous libère de leur emprise. Ses princesses déchues ne sont pas des échecs : elles sont des miroirs, des reflets de nos vies réelles, complexes, parfois douloureuses mais profondément vivantes.

Comme en anthropologie, il s’agit moins de juger que de comprendre : voir comment les images que nous consommons organisent notre psyché, et comment l’art peut nous aider à reprendre possession de nos propres récits.

Commentaires